设计模式六大原则(2):里氏替换原则

|

里氏替换原则: 核心精神: 在使用基类的的地方可以任意使用其子类,能保证子类完美替换基类; 这一精神其实是对继承机制约束规范的体现。 在父类和子类的具体实现中,严格控制继承层次中的关系特征,以保证用子类替换基类时,程序行为不发生问题,且能正常进行下去。 ? ? ? ? 里氏替换原则主要发力点是继承基础上的抽象和多态,具体就是子类必须实现父类的方法,是重写; 这里要注意重写(Override)与重载(Overload)的区分, 即使参数的数据范围发生变化,也能将重写变成重载! 而你原本只是想把所继承的方法完善的具体点儿!如果是这样的话绝对会引起以后业务逻辑的混乱。 ? ? ? ?? 里氏替换原则是关于继承机制的设计原则,违反里氏替换原则将会使继承变的一塌糊涂;而遵循里氏替换原则能够保证系统具有良好的的拓展性,我们可以随时根据需要增改不同的子类,这将大大增强程序的健壮性,让版本的升级可以做到非常好的兼容;同时基于多态的抽象机制,能够很好的减少代码冗余,避免运行期的类型判别等;而在项目的实施中不同的子类对应着不同的业务,使用父类做参数,不同子类可以轮番上阵,必然强大! ? 回顾下【重写(Override)与重载(Overloaded)】 多态性是面向对象编程的一种特性,和方法本身无关。 方法的重载,就是同样的一个方法能够根据输入数据的不同,做出不同的处理——有不同的参数列表,甚至不同的返回值(静态多态性) ???????? 方法的在重写,是子类继承自父类的相同方法,输入参数一样,但要做出有别于父类的操作,要覆盖父类方法。——相同参数,相同返回值,不同实现(动态多态性) ???????? 用好重写和重载可以设计一个结构清晰而简洁的类,重写和重载在编写代码过程中的作用非同凡响。

肯定有不少人跟我刚看到这项原则的时候一样,对这个原则的名字充满疑惑。其实原因就是这项原则最早是在1988年,由麻省理工学院的一位姓里的女士(Barbara Liskov)提出来的。 定义1:如果对每一个类型为 T1的对象 o1,都有类型为 T2 的对象o2,使得以 T1定义的所有程序 P 在所有的对象 o1 都代换成 o2 时,程序 P 的行为没有发生变化,那么类型 T2 是类型 T1 的子类型。 定义2:所有引用基类的地方必须能透明地使用其子类的对象。 问题由来:有一功能P1,由类A完成。现需要将功能P1进行扩展,扩展后的功能为P,其中P由原有功能P1与新功能P2组成。新功能P由类A的子类B来完成,则子类B在完成新功能P2的同时,有可能会导致原有功能P1发生故障。 解决方案:当使用继承时,遵循里氏替换原则。类B继承类A时,除添加新的方法完成新增功能P2外,尽量不要重写父类A的方法,也尽量不要重载父类A的方法。 继承包含这样一层含义:父类中凡是已经实现好的方法(相对于抽象方法而言),实际上是在设定一系列的规范和契约,虽然它不强制要求所有的子类必须遵从这些契约,但是如果子类对这些非抽象方法任意修改,就会对整个继承体系造成破坏。而里氏替换原则就是表达了这一层含义。 继承作为面向对象三大特性之一,在给程序设计带来巨大便利的同时,也带来了弊端。比如使用继承会给程序带来侵入性,程序的可移植性降低,增加了对象间的耦合性,如果一个类被其他的类所继承,则当这个类需要修改时,必须考虑到所有的子类,并且父类修改后,所有涉及到子类的功能都有可能会产生故障。 举例说明继承的风险,我们需要完成一个两数相减的功能,由类A来负责。

运行结果: 100-50=50 100-80=20 后来,我们需要增加一个新的功能:完成两数相加,然后再与100求和,由类B来负责。即类B需要完成两个功能:

由于类A已经实现了第一个功能,所以类B继承类A后,只需要再完成第二个功能就可以了,代码如下:

类B完成后,运行结果: 100-50=150 100-80=180 100+20+100=220 我们发现原本运行正常的相减功能发生了错误。原因就是类B在给方法起名时无意中重写了父类的方法,造成所有运行相减功能的代码全部调用了类B重写后的方法,造成原本运行正常的功能出现了错误。在本例中,引用基类A完成的功能,换成子类B之后,发生了异常。在实际编程中,我们常常会通过重写父类的方法来完成新的功能,这样写起来虽然简单,但是整个继承体系的可复用性会比较差,特别是运用多态比较频繁时,程序运行出错的几率非常大。如果非要重写父类的方法,比较通用的做法是:原来的父类和子类都继承一个更通俗的基类,原有的继承关系去掉,采用依赖、聚合,组合等关系代替。 里氏替换原则通俗的来讲就是:子类可以扩展父类的功能,但不能改变父类原有的功能。 它包含以下4层含义:

看上去很不可思议,因为我们会发现在自己编程中常常会违反里氏替换原则,程序照样跑的好好的。所以大家都会产生这样的疑问,假如我非要不遵循里氏替换原则会有什么后果? 后果就是:你写的代码出问题的几率将会大大增加。

里氏代换原则由2008年图灵奖得主、美国第一位计算机科学女博士Barbara Liskov教授和卡内基·梅隆大学Jeannette Wing教授于1994年提出。其严格表述如下:如果对每一个类型为S的对象o1,都有类型为T的对象o2,使得以T定义的所有程序P在所有的对象o1代换o2时,程序P的行为没有变化,那么类型S是类型T的子类型。这个定义比较拗口且难以理解,因此我们一般使用它的另一个通俗版定义:

????? 里氏代换原则告诉我们,在软件中将一个基类对象替换成它的子类对象,程序将不会产生任何错误和异常,反过来则不成立,如果一个软件实体使用的是一个子类对象的话,那么它不一定能够使用基类对象。例如:我喜欢动物,那我一定喜欢狗,因为狗是动物的子类;但是我喜欢狗,不能据此断定我喜欢动物,因为我并不喜欢老鼠,虽然它也是动物。 ????? 例如有两个类,一个类为BaseClass,另一个是SubClass类,并且SubClass类是BaseClass类的子类,那么一个方法如果可以接受一个BaseClass类型的基类对象base的话,如:method1(base),那么它必然可以接受一个BaseClass类型的子类对象sub,method1(sub)能够正常运行。反过来的代换不成立,如一个方法method2接受BaseClass类型的子类对象sub为参数:method2(sub),那么一般而言不可以有method2(base),除非是重载方法。 ????? 里氏代换原则是实现开闭原则的重要方式之一,由于使用基类对象的地方都可以使用子类对象,因此在程序中尽量使用基类类型来对对象进行定义,而在运行时再确定其子类类型,用子类对象来替换父类对象。 ??????在使用里氏代换原则时需要注意如下几个问题: ????? (1)子类的所有方法必须在父类中声明,或子类必须实现父类中声明的所有方法。根据里氏代换原则,为了保证系统的扩展性,在程序中通常使用父类来进行定义,如果一个方法只存在子类中,在父类中不提供相应的声明,则无法在以父类定义的对象中使用该方法。 ????? (2) 我们在运用里氏代换原则时,尽量把父类设计为抽象类或者接口,让子类继承父类或实现父接口,并实现在父类中声明的方法,运行时,子类实例替换父类实例,我们可以很方便地扩展系统的功能,同时无须修改原有子类的代码,增加新的功能可以通过增加一个新的子类来实现。里氏代换原则是开闭原则的具体实现手段之一。 ????? (3) Java语言中,在编译阶段,Java编译器会检查一个程序是否符合里氏代换原则,这是一个与实现无关的、纯语法意义上的检查,但Java编译器的检查是有局限的。

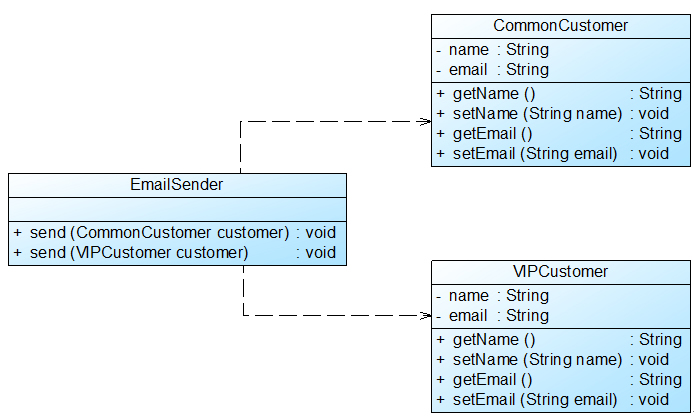

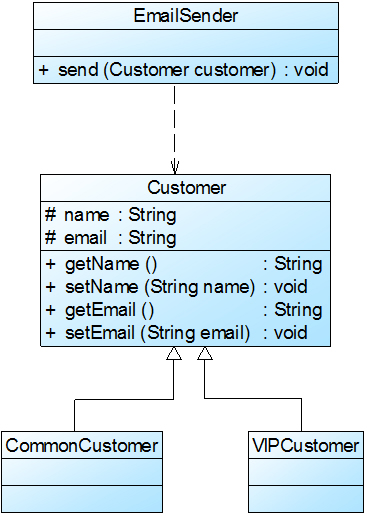

????? 在本实例中,可以考虑增加一个新的抽象客户类Customer,而将CommonCustomer和VIPCustomer类作为其子类,邮件发送类EmailSender类针对抽象客户类Customer编程,根据里氏代换原则,能够接受基类对象的地方必然能够接受子类对象,因此将EmailSender中的send()方法的参数类型改为Customer,如果需要增加新类型的客户,只需将其作为Customer类的子类即可。重构后的结构如图2所示:

图2? 重构后的结构图 ??????里氏代换原则是实现开闭原则的重要方式之一。在本实例中,在传递参数时使用基类对象,除此以外,在定义成员变量、定义局部变量、确定方法返回类型时都可使用里氏代换原则。针对基类编程,在程序运行时再确定具体子类。 摘自百度: 简单的说一下。 (编辑:李大同) 【声明】本站内容均来自网络,其相关言论仅代表作者个人观点,不代表本站立场。若无意侵犯到您的权利,请及时与联系站长删除相关内容! |